Vol.10

私たちがつくる、より良いアイ・オー

「日本一、働きがいのあるダイバシティ・インクルージョン企業へ」を企業理念として掲げる博報堂DYアイ・オーでは、障害当事者である社員自らが講師を務める「障害特性理解研修」を毎年実施しています。本年度は社員の提案をきっかけに、従来の座学形式から体験会を主とした講習に生まれ変わりました。

聴覚障害、視覚障害、肢体不自由(車いす)の各パートに講師として参画した3名の社員インタビューをお届けします。

-

柿沼博行(HP経理受託課、車いす研修を担当)

-

岸野美咲(経理2課、聴覚障害研修を担当)

-

山本圭大(ヘルスキーピング課、視覚障害研修を担当)

01 社員の提案が研修として実現

体験会をメインに「障害特性理解研修」を実施するのはアイ・オーとしても初めての試みでした。まずは実施のきっかけや研修内容について教えてください。

- 岸野さん

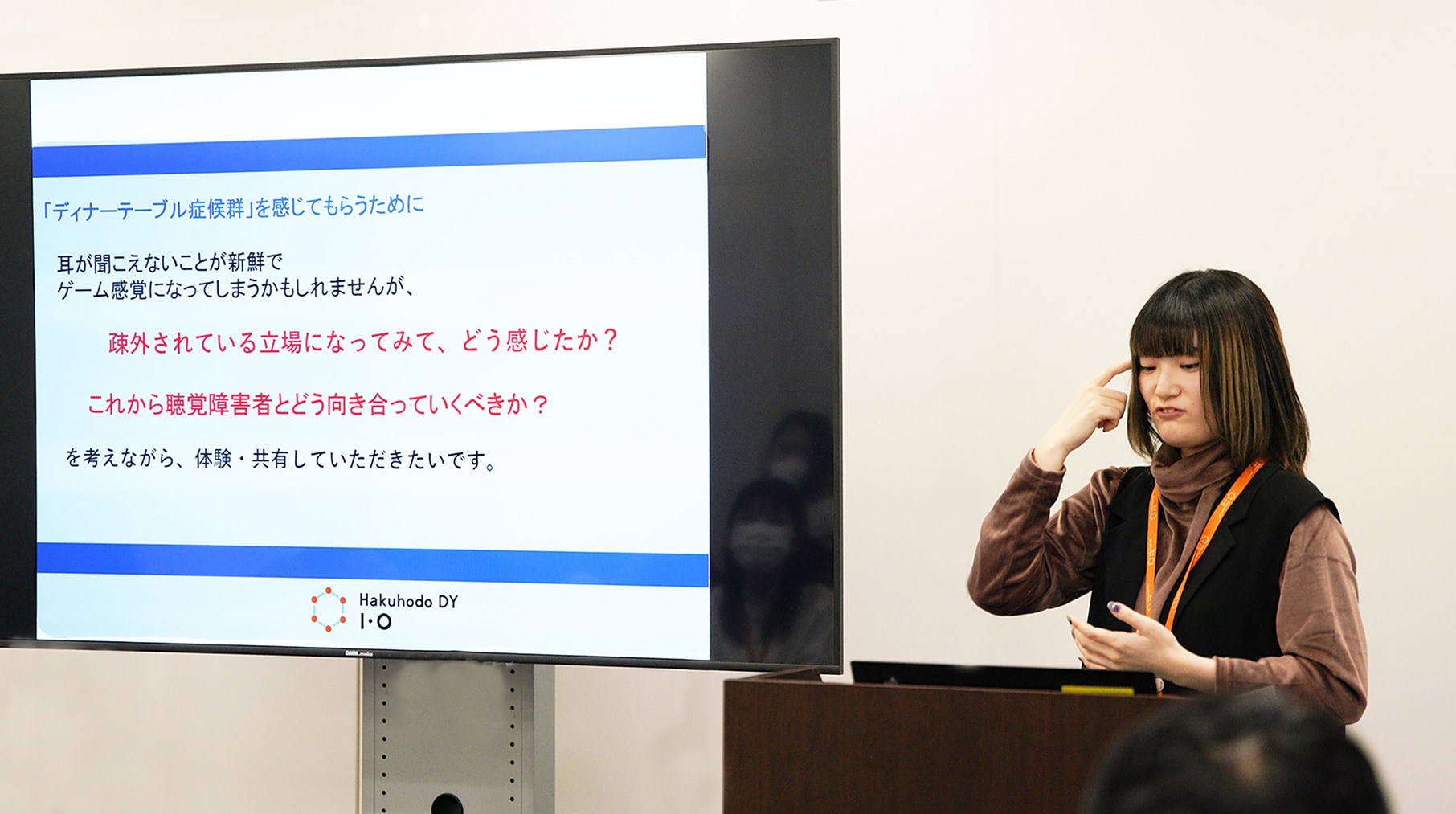

- 社内の「※コミュニケーション委員会」にて、私たち委員会メンバーが障害を体験するイベントの実施を提案し、そこから人材開発課と連携して研修というかたちで企画することになりました。聴覚障害の体験会では単に耳栓やイヤホンをするだけではなく、グループの中で会話に入っていけない「疎外感」を感じるようなワークショップに取り組んでもらいました。

※コミュニケーション委員会とは、社内コミュニケーションの活性化・充実化をはかることを目的として設置した委員会のこと。 - 山本さん

- 視覚障害の研修では、目隠しをしたまま白杖を使って社内の廊下を歩いたり、視覚障害者を手引きして歩く体験をしてもらいました。他には、私たちが日常的に使っている音声読み上げソフトの再生や補助具の紹介、眼鏡を使った視覚障害体験も実施しました。

- 柿沼さん

- 車いすの体験会では、参加者に自分で車いすに乗ってもらい、実演を交えながら2種類のコースを自走してもらいました。

02 当事者だからこそ伝えられること

体験会で狙いとしたことや、伝えたかったポイントはありますか?

- 柿沼さん

- ひとくくりに車いすユーザーといっても、抱えている障害や病気はそれぞれ異なります。車いすの動かし方も簡単そうに見えて危険がありますし、難しい動作は障害の種類や程度によって様々です。こういったことを実際に体験しながら感じてほしいなと考えました。特に車幅の間隔についてはこだわったポイントです。車いすで方向転換するためには健常者が思っているよりもスペースが必要であることを説明し、コースにクランクのような狭い道を取りいれて自走してもらうなど工夫しました。

- 山本さん

- 視覚障害者を街や社内で見かけた時に、なんとかしてあげたいけど方法が分からないという人が多い印象だったので、少しでもそれを解消したいと思いました。健常者が思うほどデリケートに考えすぎなくていいというか、体験を通じて障害をより身近に感じてもらえたらいいなと思いながら取りみました。

- 岸野さん

- 聴覚障害者は見た目ではそれと分かりにくいので、話しかけられても無視されたと誤解されてしまったり、知らず知らずのうちに家庭や職場で取り残されてしまうことが多いです。私は声が出せるということもあり、最初は周囲も手話を使ってくれますが、だんだんそれを忘れられて、気がついたら聴者同士で会話が進んでいるということはいまだにあります。そうした「疎外感」について知ってもらいたいと思い、意識的にこの言葉を使うようにしました。

03 研修後、すぐに嬉しい一言があった

研修を終えて、参加者からの反響はいかがですか?

- 岸野さん

- 先日、急に決まった会議で手話通訳者を手配できなかったことがあったのですが、始まる前に「もし内容が分からなかったら止めていいから」と気遣っていただけて、少し変化を感じました。その一言がすごく嬉しかったです。

- 山本さん

- 研修の数日後に、同僚が出社する際「なにかお手伝いしましょうか」と声をかけられたそうです。慣れたルートなので一人でも大丈夫でしたが、せっかくなので手引きをお願いしたとのことでした。

04 あらためて自分の障害やその伝え方を考える機会に

講師をするにあたり、難しかった点や気づきを得た点はありますか?

- 柿沼さん

- 私は車いすユーザーになって5年ぐらい経つので、自分の中ではその生活が当たり前になってしまい、健常者の方へ何を伝えればいいか考えるのが難しかったです。車いすの操作も日常生活の中で無意識に行っているので、あらためて口頭で説明するのが大変でした。

- 岸野さん

- 聴覚障害者が会話に入れずに疎外感を感じる状況を「ディナーテーブル症候群」というそうなのですが、今回その言葉を初めて知りました。今までは自分がその状況に陥っていることにすら気づかなかったといいますか、自分だけが会話に入れないことを当然のように受け入れてしまっていたので、それが当たり前じゃないんだと分かったことが大きかったです。

- 山本さん

- 視覚障害者として、一人でできることももちろんありますが、やはりサポートをしてもらいたい場面の多さを感じました。だからこそ自分たちも伝え方に気をつけていかなければと思いました。

05 配慮の文化があるアイ・オーだからこそ

岸野さんと山本さんは「コミュニケーション委員会」のメンバーでもあります。研修を通じてアイ・オーならではだと思ったことはありますか?

- 山本さん

- 障害者同士のコミュニケーションにはまだデリケートな部分があると思いました。お互いにサポートしたい気持ちはあるので、うまいやり方があればというのは入社以来ずっと考えています。今回の体験会では聴覚障害者が視覚障害者を手引きするケースも実践して、意外に和気あいあいとした雰囲気でできたのは収穫だと思います。

- 岸野さん

- 社内で視覚障害の方を見かけると、助けたいという気持ちはあるけれど、声が聞き取れなかったらどうしようという不安がありました。今回オブザーバーとして体験会に参加して、こういう方法があるんだというヒントを得られたので、少しずつ踏み出せそうだと思います。

- 山本さん

- こうした研修はどうしても障害者対健常者という構図になりがちですが、今後は障害特性を持つ者同士、ミックスして実施したら面白いのではとも思います。例えば、視覚障害者が車いすを押してみるとか。

- 岸野さん

- 障害者同士のコミュニケーションに特化した集まりがあってもいいかもしれません。例えば「肩を2回叩いたら聴覚障害者です」というようなサインをあらかじめ決めておくのもいいですし、アイデアを出し合っていきたいです。

06 感謝を忘れずに協働していく

体験会をきっかけに、より発展的な取り組みに繋がっていきそうですね。最後に、アイ・オーのように様々な特性の人々が同じ環境で協働していくにはどんなことが大切だと思いますか?

- 岸野さん

- アイ・オーはいい意味でイレギュラーというか、障害に対する配慮が厚く、当たり前のようになっている環境です。社員にもそれが面倒だと思っている人はいないくらい浸透していると思います。私たちはそれを当たり前とは思わず、自覚をもって取り組んでいくことが大切だと思います。

- 柿沼さん

- そうですね。社内にいると忘れてしまいがちですが、感謝の気持ちを忘れないことが協働に繋がっていくと思います。より周囲の人達を信じて自分のできることを増やしていきたいです。

- 山本さん

- 体験会を通じて、やはり当たり前のように障害への配慮があるアイ・オーの環境はすごいなと思いました。新しく入社してくる人達もいるので、今回のような研修をブラッシュアップしながら継続的に実施していくことが大切だと思います。

博報堂DYアイ・オーでは「自らが考え、行動する」社員の姿勢を大切にしています。社員の交流や意見交換を通じて、「認め合い信じあう風土醸成」に向けてこれからもコミュニケーションのあり方を考えていきます。