Vol.08

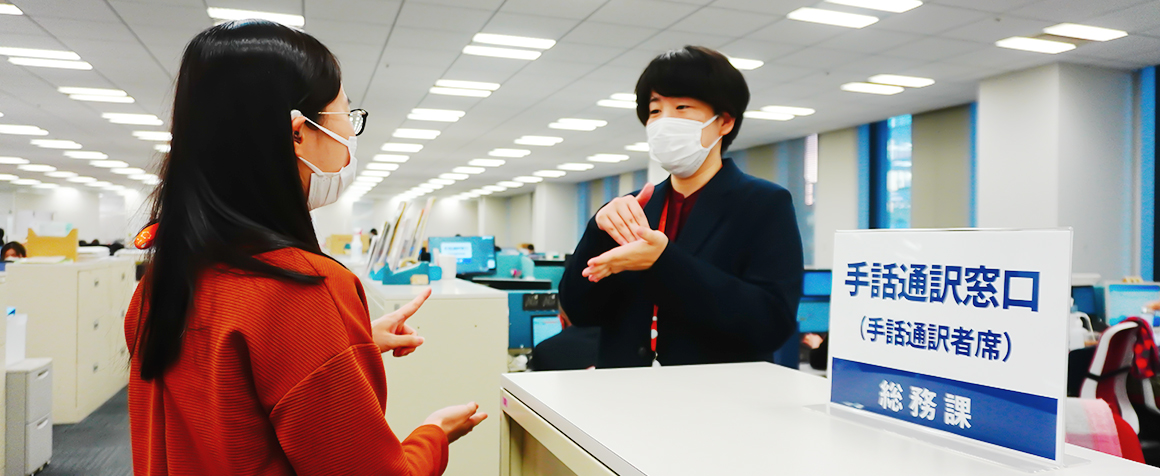

人と人を繋げる、手話通訳窓口と社内設置通訳の仕事

社内に手話通訳依頼制度を導入している博報堂DYアイ・オー。後編では、実際に社内の依頼に応じて通訳者を手配する窓口担当者と、「設置通訳」を担う手話通訳者に業務の様子を伺いました。

-

手話通訳窓口

経営推進部 総務課

柴田麻梨恵(聴覚障害) -

手話通訳窓口

人事部

馬上香予子 (元手話通訳窓口担当) -

手話通訳

北岡真美 (手話通訳士)

手話通訳歴20年。博報堂DYアイ・オー設置通訳歴6年。

01 年間600件の申請に通訳を手配

手話通訳窓口でのコーディネート内容を教えてください。

- 柴田さん

- 社内の各部署から通訳依頼の申請を受け、日時や内容に合わせて通訳者の手配をしています。申請はオンラインでできるほか、窓口に直接来てもらってもOKです。課の会議や面談といった場面での申請が多いです。

- 現在、当社では週3日の設置通訳を設けており、設置日ごとに異なる通訳者が担当しています。設置通訳のない曜日は、当社と契約していただいている外部の通訳者へ依頼しています。

年間でどれくらいの通訳依頼がありますか。

- 柴田さん

- 現在は半年で300件ほどです。コロナ禍以前は半年に500件という時期もありました。

かなりの量ですね。窓口業務の忙しさが伺えます。

- 馬上さん

- 手話通訳窓口の担当になった当初はメールのやりとりが膨大なことに驚きました。

- 社内の申請の対応をしながら通訳者への打診、資料の送付など、日々たくさんの連絡が発生します。

- 他にも業務がたくさんある中で常に割り込み仕事がある状態で大変でした。

- 柴田さん

- 申請がギリギリの場合はやむをえず、社内で通訳士の資格を持つ社員に頼むケースもあります。

- 急な申請がきたときは緊張感がありますね。

02 ただ仲介するだけではない、人と人を繋げる仕事

通訳を手配する際、気をつけていることはありますか。

- 柴田さん

- 申請の内容を必ず確認して、現場に合った通訳者を手配するようにしています。

- 例えば、聴覚障害者の社員といっても必要な情報保障は人によって異なります。日本手話を使うのか、日本語対応手話や口型を必要とするのか、あるいは手話が分からないから文字情報が必要なのか。

- 会議の出席者に合わせて通訳を手配します。他にも、会議の内容や会話の分量、スピード、所要時間に応じて通訳の人数を確保するなど、申請内容から汲み取ってトータルのコーディネートをしていきます。

- 要望に沿った手配をして、後日「よかったよ」と言われると嬉しいです。

- 馬上さん

- 通訳者にも特徴があり、研修のようにあらかじめ決まった進行のものに慣れている方もいれば、会話が流動的なミーティングを得意とされる方もいます。

- 利用者と通訳者のあいだにも相性があるので、双方の特徴を把握したうえでコーディネートするのが大切です。

- 単なる仲介や事務処理に留まらず、人と人とを繋げるような仕事なのだと、柴田さんのきめ細やかな対応を間近で見て感じました。

- 柴田さん

- 利用者と通訳者、両方に気を使いますね。通訳が終わった後にもヒアリングをするようにしています。

- 手話の読み取りや表出はできていたか、内容を理解できたか、事前の資料や打ち合わせは充分だったか…。

- 今後の手配について希望を確認したり、同席していた聴者にも感想を聞いて次回に活かせるようにします。

利用者から窓口担当者になることで見えてきたことはありますか?

- 馬上さん

- 通訳者の皆さんが日々、技術向上や知識習得のためにとても努力してくださっていることが分かりました。

- 社員の名前や用語を覚えたりと、アイ・オーに合わせた通訳をしていただいています。

- 柴田さん

- 窓口担当になって、そうした現場の苦労を知ることができました。

- 会議中も、通訳がいるからきちんと挙手をするようにとか、名前のプレートを置いてくださいとか、様々な配慮ができるようになりました。

03 手話通訳は聴覚障害者・聴者双方のためのもの

社内に手話通訳依頼制度があることについてどう思いますか。

- 柴田さん

- 私が入社した頃はまだ制度がなく、社員同士は筆談や身振りでコミュニケーションをとっていました。

- 聴者のレベルに合わせて手話をしたり、それでも理解できなければ筆談をしたり…。

- そうしているあいだは仕事が進みません。必要なときに通訳者にまかせて自然にコミュニケーションができるのは、仕事に集中する環境を作るうえでも重要だと思います。

- 馬上さん

- この制度がなかったら当社の情報保障は今のように成り立っていなかったと思います。

- 聴者の社員の多くは入社時には手話ができず、現場で徐々に習得していきます。

- 聴者の手話が拙くてもなんとか会話は成立しますが、そこにプロが入ることでお互いにストレスなく正確な情報伝達ができると思います。

- 手話通訳は聴覚障害者のためだけではなく、手話が分からない聴者のためのものでもあります。

04 言語だけでなく、文化や背景も伝え繋げる仕事

手話通訳とはどのような仕事ですか?

- 北岡さん

- 手話に限らず、通訳は言語と言語を繋ぐ仕事です。それぞれの言語には文化や背景があります。

- それらを踏まえたうえで橋渡しをして、人と人を繋げていくのが通訳の仕事だと思います。

- 例えば、ろう者の「まぁまぁ」と聴者の「まぁまぁ」はニュアンスが違います。ろう者の方が直接的、聴者の方が遠回しな言い方をする傾向にあります。

- 言葉だけではなく、それぞれの文化や背景を読み取らないとうまく伝わらないこともありますね。

博報堂DYアイ・オーでの通訳は、他の現場と比べてどのようなスキルが必要ですか?

- 北岡さん

- 専門用語についての準備・勉強は独特かもしれません。用語を事前に検索して調べても出てこない、こういう意味かなと思っても現場での使われ方と違ったり、いかに早く理解していくかが重要です。

企業内で流通している言葉というものがありますよね。社員すら自覚していない言葉やルールもあるかと思います。

- 北岡さん

- 博報堂DYアイ・オーに入りたてのときは、私より前から登録されている通訳さん達とできるだけ早く仲良くなって、分からないことはどんどん聞きました。

- アイ・オーは社内の人たちが聴覚障害者・聴者関係なく皆フレンドリーです。廊下で立ち話をしたり、会議室に早く入ったときはすぐに質問責めにしています。

- そういう意味ではコミュニケーション能力も大切です。会議中でも内容が分からないときは表情に出すようにしていました。そうすると近くの社員が教えてくれたりします。

05 ローカルな社内用語や個人の要望にも応えていく

博報堂DYアイ・オーならではのエピソードはありますか?

- 北岡さん

- 他社では1つの部署に聴覚障害者が1人しかいないといったことが多いですが、博報堂DYアイ・オーには同じ部署に5、6人以上の聴覚障害者がいます。

- なので、その部署だけの手話というものがあるんです。同じ単語でもAとBの部署で表現が違う。それが本当に面白いです。

当社には現在160人ほどの社員が在籍しており、その内聴覚障害者は約50人います。その中でも、日本手話、日本語対応手話、それらがミックスされた中間手話、さらには口話だけを使うろう者もいます。こうした環境は珍しいですよね。

- 北岡さん

- 他にはない環境ですね。まさにアイ・オーの世界というか。それが私には面白く、やりがいがあります。

- いろいろな人が同席している場は大変ですが、それをどう調整するかも楽しいし勉強になります。

- 通訳を終えてから、「口のかたちでよくわかったよ」とか「意味をつかんで通訳してくれてありがとう」と声をかけていただくと、準備や工夫が実を結んだことがわかってこちらも嬉しいです。

- またアイ・オーのために頑張ろうと思えますね。

制度導入から10年以上を経て社内に定着し、手話通訳依頼制度はいまや博報堂DYアイ・オーにとって欠かせないものとなっています。「自分たちの意見が会社を作る」という行動指針のもとに、成長し続けている事例といえるでしょう。今後も社員の声に耳を傾けながら、より良い職場環境の構築や合理的配慮の提供に取り組んでいきます。